お問い合わせ

有機チタン、有機ジルコニウム、その他有機金属化合物に関するご要望、製品に関するご質問や、

資料・サンプル請求をされる場合、また受託加工のご相談やお困りのこと等がございましたら

お気軽にお問い合わせください。

マツモトファインケミカル(株)営業部

TEL 047-393-6330

FAX 047-393-1063

カテゴリ

アーカイブ

2024年07月31日

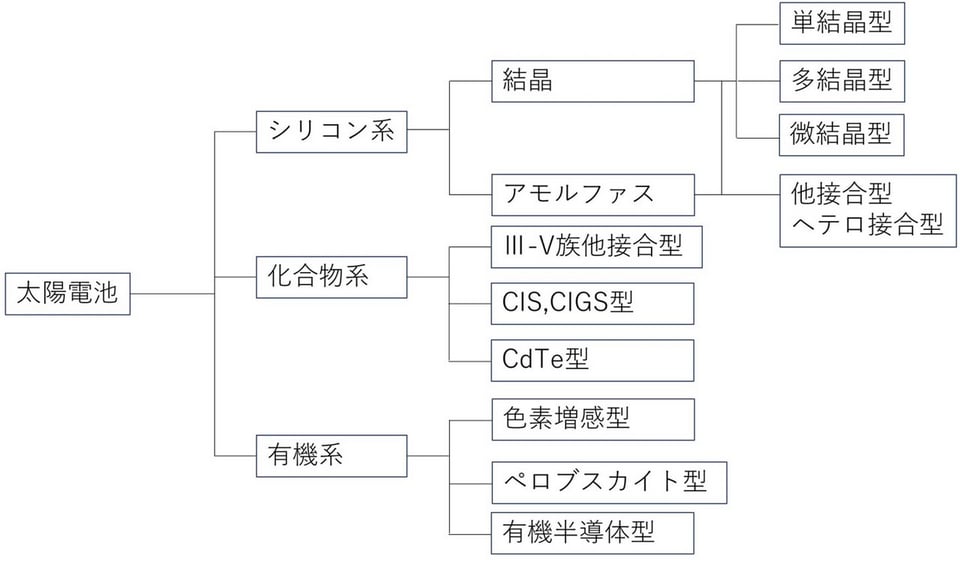

太陽電池には、以下図1で示すように、大きくシリコン系、化合物系、有機系に分類され、シリコン系太陽電池の中で、単結晶シリコン太陽電池が最も古く、広く使用されています。

銅、インジウム、ガリウム、セレンの頭文字をとったCIGS太陽電池は、省資源で、かつ多結晶シリコン太陽電池に近い性能が発現可能であることから次世代の太陽電池として期待されています。

いくつもの太陽電池がある中で、ペロブスカイト太陽電池は、有機系太陽電池であり、ペロブスカイトという結晶構造を持つ材料を用いた日本発の太陽電池です。

<図1.太陽電池の種類>

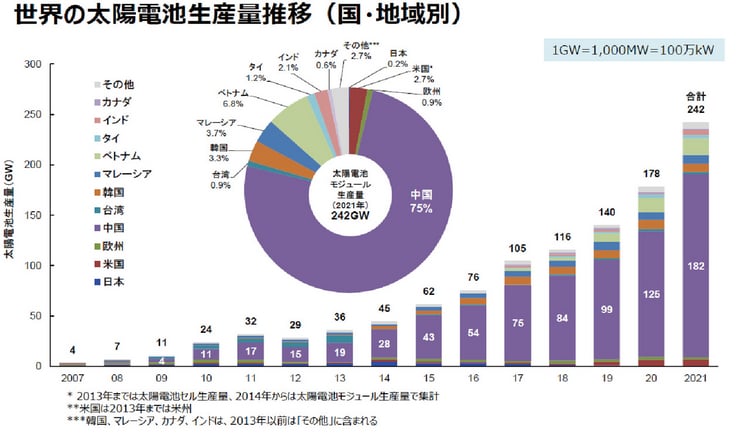

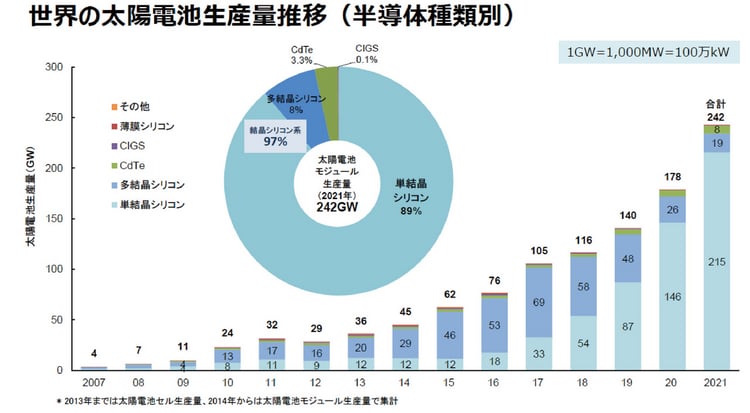

2021年の世界の太陽電池モジュールの生産量は中国が最大であり、全体の75%を占めています。また、種別としては、結晶シリコン系が市場の97%を占めています。

参考:https://www.nedo.go.jp/content/100963948.pdf

<図2.太陽電池の生産量推移 国・地域>

参考:https://www.nedo.go.jp/content/100963948.pdf

<図3.太陽電池の生産量推移 半導体種別>

現在、国内外において次世代太陽電池の開発が進められており、中でもペロブスカイト太陽電池が注目されています。

ペロブスカイト太陽電池は、低温での製造ができるため生産コストを抑制できるうえ、軽量化、薄膜化が可能であり、またフレキシブル性を有しています。研究段階においては、多結晶シリコン太陽電池と同等の変換効率を示した結果も得られているなど、その将来性が期待されています。本項ではペロブスカイト太陽電池の概要について解説します。

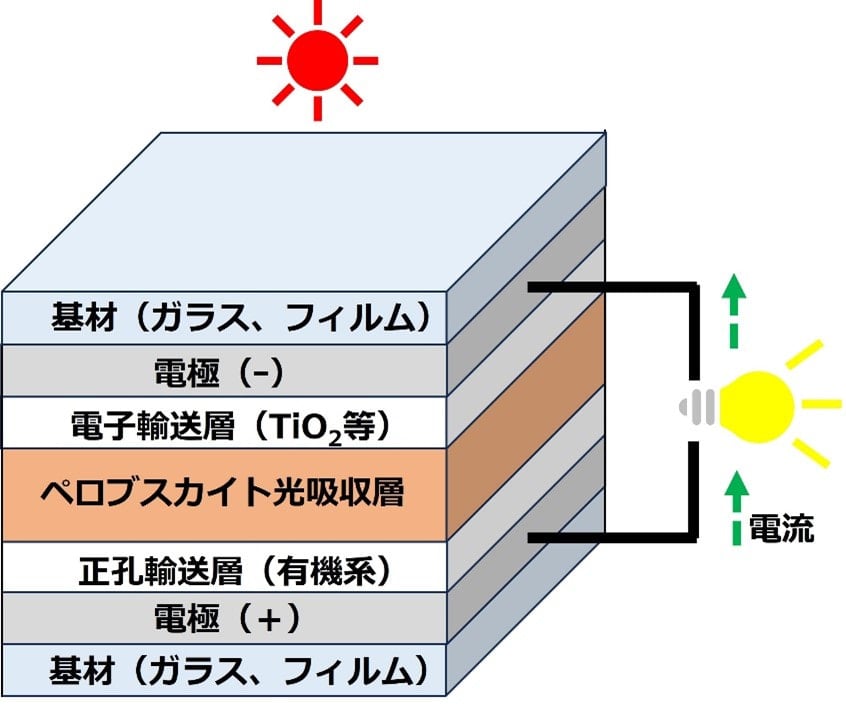

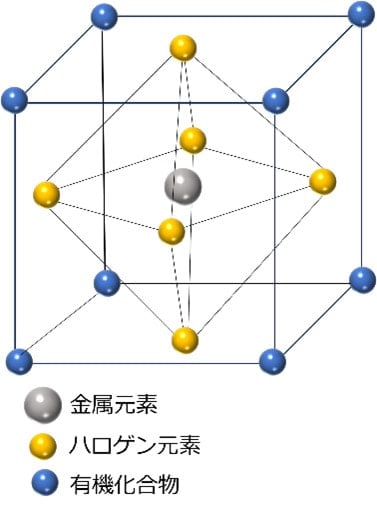

ペロブスカイト太陽電池は、ペロブスカイトと呼ばれる結晶構造の材料を使用した太陽電池です。図4にペロブスカイト太陽電池の構造例を示します。

<図4. ペロブスカイト太陽電池の構造例>

ペロブスカイト結晶はCH3NH3PdI3等、中心に金属元素が存在しています。その金属を取り囲むように6個のヨウ素等のハロゲン元素を取り囲んだ8面体構造となっており、更には、その8面体構造の周りをメチルアンモニウム等の有機化合物が6面体を作るように配位しています。結晶構造を図5に示します。

<図5. ペロブスカイト結晶>

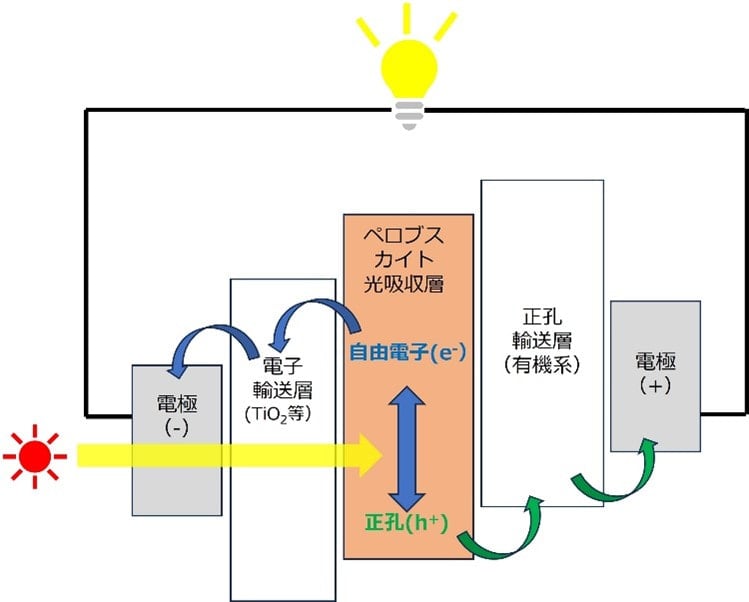

ペロブスカイト光吸収層に光が届くと、ペロブスカイト結晶が光を吸収して自由電子と正孔ができます。この自由電子は、電子輸送層に引き寄せられ、正孔は正孔輸送層に引き寄せられます。

この現象によって、電子輸送層はマイナス、正孔輸送層はプラスとなって電流の流れが生じ、発電が可能となります。この電子輸送層としては、ナノポーラス酸化チタン、酸化チタン膜が使用されます。

各種太陽電池の性能比較について、AIST 太陽光発電研究 成果報告会2019資料 ペロブスカイト太陽電池の研究開発動向に報告がありましたので、表1に記載します。

<表1. 各種太陽電池の性能比較>

|

|

ペロブスカイト |

有機薄膜 |

シリコン |

CIGS※ |

|

変換効率(セル) |

~25% |

~17% |

~27% |

~23% |

|

コスト |

〇~◎ |

〇 |

◎ |

◎ |

|

耐久性 |

△~〇 |

〇 |

◎ |

◎ |

|

フレキシブル |

◎ |

◎ |

〇 |

〇 |

|

ローラブル |

◎ |

◎ |

× |

△ |

|

シースルー |

◎ |

◎ |

△ |

△ |

※ Cu、In、Ga、Se (銅、インジウム、ガリウム、セレン)を主元素とした太陽電池

各種太陽電池の比較においてペロブスカイト太陽電池は、現在の主力である結晶シリコン系に比べると発電効率、耐久性が低いですが、理論上発電効率も高く、フレキシブル性等が優れている太陽電池といえます。

表2に考えられるペロブスカイト太陽電池の強みと弱みを示します。

<表2. ペロブスカイト太陽電池の強みと弱み>

|

強み |

弱み |

|

レアメタルを使用しないため原料調達不足等の問題が生じにくい |

環境負荷が懸念される鉛を使用している |

|

印刷、塗布で製造可能なため製造コストを抑えられる |

ペロブスカイト結晶が不安定なためシリコン太陽電池に比べて寿命が短い |

|

軽量、且つフレキシブル性があるため、様々な形状で設計、製造できる |

シリコン方太陽電池に比べて発電効率が低い |

|

照明等、低照度でも発電できるため、屋外だけでなく屋内でも発電可能 |

|

ペロブスカイト太陽電池と同じような原理で発電する太陽電池としては、色素増感型太陽電池があります。色素増刊型太陽電池は金属としてレアメタルであるルテニウムを使用する必要がありますが、ペロブスカイト太陽電池では、金属元素としてレアメタル等の希少な元素を使用する必要はなく、鉛が現在使用されています。

鉛が環境に放出された場合、環境汚染につながる可能性があるため、代替金属元素を使用した結晶の開発が進められています。

ペロブスカイト太陽電池は、水、酸素、光に弱く、光と湿気に同時にさらされると急速に劣化します。そのため、30年以上長持ちするシリコン結晶型太陽電池に比べ、5~10年ほどと短寿命になることが懸念点としてあげられます。寿命については、ペロブスカイト型結晶の安定性が低いことが原因であり、組成の最適化、封止技術の向上等のアプローチが大学、産総研、企業で進められています。

2025年前後に製造、使用されるペロブスカイト太陽電池の発電効率は15%程度であり、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)においては14~20%程度が一般的とされています。研究レベルでは20%前後の発電効率が達成されていますが、コストが非常に高いことから、量産レベルで実現することが課題となっています。

発電効率は、結晶構造の安定化の他、電子輸送層の改良によって向上するアプローチも研究レベルで進められています。

ペロブスカイト太陽電池の発電原理は、ペロブスカイト結晶に光が当たった際に、光エネルギーによって、マイナス電荷をもつ自由電子とプラス電荷をもつ正孔に分かれることから始まります。この自由電子は電子輸送層に、正孔は正孔輸送層に移動することで電流が発生します。ペロブスカイト太陽電池の発電の仕組みを図6に示します。そして、生成された自由電子をより効率的に収集することによって発電効率が向上させることができます。

<図6. ペロブスカイト太陽電池の発電の仕組み>

電子輸送層には、酸化チタン等が使用されます。アナタース結晶やルチル結晶の酸化チタンは、電子の移動を助けるために価電子帯と導電帯の間に大きなエネルギー差が存在します。このエネルギー差をバンドギャップといいます。高エネルギーの紫外線を含む太陽光が、酸化チタンに入射することによりバンドギャップ以上のエネルギーが供給される結果、励起された電子を導電帯に移動させることが可能となります。この際、酸化チタンの結晶が緻密化されていると、電子の電子輸送層内の面内移動効率が向上します。また、表面積が大きいナノポーラス酸化チタンを使用することで、ペロブスカイト結晶との接触面積が増え、電子の捕集効率を向上させることが可能となります。

以上のことから、ペロブスカイト結晶と接触する電子輸送層の形態をポーラス型にすることによる当該結晶との接触面積増大、並びに電極と接触する当該輸送層の結晶構造緻密化による面内方向の電子移動効率を高めることが可能となります。これがペロブスカイト太陽電池の発電効率向上につながります。

電子輸送層については電子の移動効率の向上や耐久性の向上などを目的に現在も研究が進められており、酸化チタンに対して他金属源をドープする手法や、酸化亜鉛等の他金属酸化物を使用した研究例等があります。

この事例の中から、ナノポーラス酸化チタンと酸化チタン膜を取り上げ、概要と当社製品の有機チタン化合物であるオルガチックスの適用について、次項で述べたいと思います。

電子輸送層には、ナノポーラス酸化チタンや酸化チタン膜が使用されます。例えばナノポーラス酸化チタンは、酸化チタン微粒子、有機バインダー、溶剤からなるペーストから脱溶剤し、その後、高温で焼成することで有機バインダーを熱分解することで多孔質な酸化チタンを製造する方法(特許4801899)や、酸化チタン微粒子とKOHやNaOHと水熱反応して酸化チタンナノチューブを製造する方法(特許6328365)等があります。

一方、電極(導電膜)の接触を防止、また正孔のブロッキング効果等による起電力の低下防止を目的に、緻密な電子輸送層として酸化チタン膜が使用されます。このような緻密な酸化チタン膜の形成においては、チタンジイソプロポキシビスアセチルアセトナート(オルガチックスTC-100)等が用いられる例があります。(特許7010472、特開2023-090481)

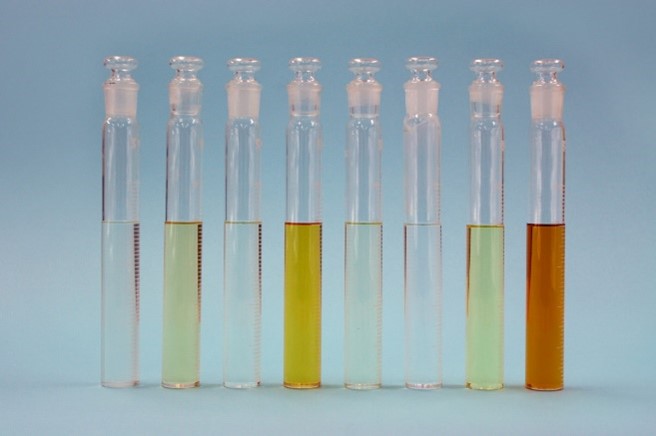

オルガチックスはチタンアルコキシド、チタンキレート等の有機チタン化合物です。これら化合物は熱分解することによって酸化チタンを得ることが可能です。本製品を用いた電子輸送層である酸化チタン(膜)の合成について紹介します。

ナノポーラス酸化チタンについて酸化チタン微粒子を用いて製造する例がありました。酸化チタン微粒子は、溶剤や有機バインダーと分散状態で存在します。有機チタン化合物であるオルガチックスはほとんどの製品が液体であり、溶剤や有機バインダーと均一に混合できると考えられます。オルガチックス、有機バインダー、溶剤の組み合わせにて酸化チタン膜を作製することによって、均一性があるナノポーラス酸化チタンが合成できる可能性があると考えます。

<図7. オルガチックスの外観>

緻密な酸化チタン膜の形成においては、チタンキレート化合物を使用した例がありました。チタンキレートはチタンアルコキシドよりも反応性が温和であり、成膜しやすい化合物です。ただし、キレート部を高温、長時間で熱分解させる必要があります。テクニカルコラムNo.9にて掲載しておりますが、熱分解と成膜性の観点から、チタンアルコキシドオリゴマーが緻密な酸化チタン膜形成に適していると考えられます。

チタンアルコキシドオリゴマーは、ゾルゲル反応によりチタンアルコキシドモノマーを加水分解重縮合した化合物であるため、膜の収縮等によるクラックが生じにくく、また、官能基はアルコキシ基であることから熱分解性はキレート化合物よりも優れていると考えます。

その他、酸化チタン膜形成においては、熱エネルギーだけでなく紫外線照射による膜形成も一つの手段と考えます。本方法については、テクニカルコラムNo.7をご参照ください。

ペロブスカイト太陽電池は、メディアで紹介されているように新たな太陽電池として期待がされております。低コスト、薄い、フレキシブル性が特長であり、建材や窓・壁への使用が考えられます。

また、太陽光だけではなく、照明の光でも発電することから、デスク付近での発電材料としても使用できるのではないでしょうか。

当社オルガチックスは、ペロブスカイト太陽電池の電子輸送層(酸化チタン)を形成する前駆体として使用できる可能性があります。

本内容にご興味がございましたらお気軽にお問合せください。

有機チタン、有機ジルコニウム、その他有機金属化合物に関するご要望、製品に関するご質問や、

資料・サンプル請求をされる場合、また受託加工のご相談やお困りのこと等がございましたら

お気軽にお問い合わせください。

マツモトファインケミカル(株)営業部

TEL 047-393-6330

FAX 047-393-1063